児童発達支援は、未就学の障害のあるお子さまを対象に、児童福祉法に基づく支援サービスの一環です。

簡単に理解しやすいように、その概要や法改正に伴う変更点、サービスの種類、対象者、そしてサービス内容について見ていきましょう。

目次

児童発達支援の概要

2012年の児童福祉法改正により、未就学の障害のあるお子さま向けの支援が一元化され、児童発達支援センターと児童発達支援事業所が設けられました。

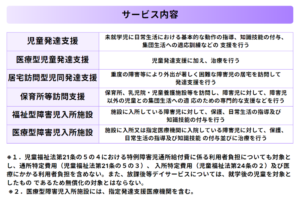

法律によれば、児童発達支援は、基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを提供するものとされています。

児童発達支援の種類

児童発達支援には、児童発達支援センターと児童発達支援事業所の2つのサービス形態があります。

それぞれ、福祉型と医療型があり、地域の中核的な支援機関として役割を果たしています。

対象者と利用可能な年齢

対象者は主に未就学の障害のあるお子さまで、身体障害、知的障害、発達障害を有するお子さまが含まれます。

自治体により、診断はなくても療育の必要性が認められたお子さまも対象となります。通所は、保育園や幼稚園のように毎日から、週に何回かの通所も可能です。

児童発達支援のサービス内容

発達支援

児童発達支援では、お子さまのニーズに応じて、「発達支援」、「家族支援」、「地域支援」の3つのサービスが提供されます。

本人支援と移行支援を含む発達支援は、健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性の5つの領域で展開されます。

家族支援

家族支援は、ご家族が安心して子育てを行えるように、物理的・心理的な支援を提供します。保護者面談、発達状況の確認、ペアレントトレーニング、関わり方に対する相談などが含まれます。

地域支援

地域支援では、関連機関と協力し、地域全体でお子さまが適切なサポートを受けられるように支援します。自治体による受給者証に基づき、プログラムや利用回数を選択できます。

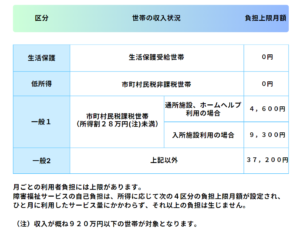

児童発達支援の給付と「障害児通所受給者証」

児童発達支援は障害児通所給付費の対象であり、「障害児通所受給者証」の取得により、国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

2019年10月からは、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。

参考引用:厚生労働省「就学前障害児の発達支援の無償化について」

最後に

児童発達支援は、未就学の障害のあるお子さまとそのご家族に対する多岐にわたるサポートを提供しています。

法改正により、地域での支援が強化され、お子さまの早期かつ適切な発達を促進する仕組みが整備されました。障害児通所受給者証を取得することで、負担を軽減し、児童発達支援を受けることが可能です。