目次

福祉型障害児入所施設とは

福祉型障害児入所施設は、障がいのある児童が入所して、保護、日常生活の指導、自立の手助けとなる知識やスキルを育むことができる施設です。

法律定義、利用条件、費用、メリットなど、気になるポイントについてご説明します。福祉型障害児入所施設を利用したいと思っている方は、参考にしてみてください。

法律定義と利用条件

児童福祉法で「障がいのある児童のための施設(入所)で、児童の保護、日常生活の指導、知識技能の付与等を行う」と定義されています。

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある18歳未満の児童が利用でき、児童相談所や医師の認定が必要です。

入所理由とサービス内容

児童が入所する理由は、本人の状況や家庭の事情によります。福祉型障害児入所施設では、入所した児童に対して保護、介護サービス、機能訓練、社会的活動への支援、コミュニケーション支援、相談・助言などのサービスが提供されます。

一日のスケジュール

朝は起床後に健康観察や朝食をとります。その後、支援学校への送迎が行われ、学校から帰宅後はおやつの提供や学習支援、余暇の時間が設けられます。

夕食後には入浴支援が行われ、余暇や自由時間を楽しんだ後には就寝となります。

役割

福祉型障害児入所施設の役割を大まかに見ていきましょう。

役割家庭の役割: 施設は児童たちにとって第2の家庭であり、育ちの支援や愛着関係の形成が大切にされます。

発達の支援: 入所児童それぞれの発達を促進するため、適切な相談サポート、アドバイスが提供されます。

進路支援: 将来社会参加できるよう、進路に関するサポートが行われます。

地域社会との連携: 地域での生活が可能なよう、入所児童に適した支援が提供され、地域社会との連携が築かれます。

18歳を迎える入所児への対応

18歳を迎える児童に対しては、急激な環境の変化を避けるため、自立を目指した支援や施設の移行支援が提供されます。

サービス内容

福祉型障害児入所施設では、入所児童にさまざまな支援が行われます。

介護サービス: 食事、排泄、更衣、入浴などの日常生活での介護が提供されます。 機能訓練: 身体面や日常生活面での能力向上を促す訓練が行われます。 社会的活動への支援: レクリエーション活動や地域交流を通して、社会への参加を支援します。 コミュニケーション支援: 言語やしぐさを使ったコミュニケーション能力の向上が目指されます。 相談・助言: 児童や家族の悩みに対して親身になり、適切なサポートを提供します。 他サービス利用への支援: 18歳を迎えた際に他のサービスへの移行を支援します。

これらの取り組みを通じて、児童たちの成長と自立に向けた支援を提供しています。

利用申請手順とポイント

利用申請には流れがありますので、いくつかポイントを押さえておきましょう。

費用と利用期間

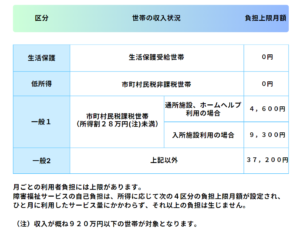

利用料の9割が給付され、1割を利用者が負担します。負担上限月額は前年度の収入により変動し、食費や光熱費などは実費として別途かかります。利用期間は満18歳までで、18歳を迎える際の移行支援も行われます。

18歳以上の障害児施設入所者や放課後等デイサービスの利用者には、障害者総合支援法に基づくサービスが提供されます。

しかし、引き続き入所支援やデイサービスを受けないと、その福祉が損なわれるおそれがある場合は、20歳になるまでサービスを利用することができます。

施設選びのポイント

設備、安全性や快適な環境が整っているか確かめていくことは非常に大事です。

スタッフはどんな専門家がいるの?

さまざまなスタッフが協力してサービスを提供しています。スタッフの役割は各施設で異なる為、参考程度に一般的な役割をご紹介します。

雰囲気やプログラム

訪問や見学を通して、事業所の雰囲気や提供されるプログラムを確かめましょう。

福祉型障害児入所施設を選ぶ際は、児童の安全と成長を最優先に考え、慎重に選択することが重要です。参考にして、安心して利用できる施設を見つけてください。

最後に

福祉型障害児入所施設を検討されている方や、これまでの情報を通じてさらに検討を進めようと思われる方もいらっしゃるでしょう。

障害のあるお子さまを支援するサービスは福祉型障害児入所施設だけでなく、様々な選択肢があります。お住まいの自治体の窓口で相談し、お子さまに最適な環境を見つけましょう。

参考引用:厚生労働省「障害児入所支援」

参考引用:厚生労働省「障害者福祉:障害児の利用者負担」

参考引用:厚生労働省「障害児入所施設運営指針」