保育所等訪問支援は、障害のある子どもたちが保育所や学校での集団生活にスムーズに適応できるよう、専門的なサポートを提供する制度です。

法的な背景から実際の役割を知り、子どもたちが安心して成長できる社会を深く理解できるように見ていきましょう。

目次

保育所等訪問支援の法的位置づけ

根拠法令と理念

保育所等訪問支援は、児童福祉法に基づく第2種社会福祉事業として、子どもたちの権利を尊重し、最善の利益を考慮する児童福祉法の理念があり、平成24年に導入されました。

事業の成り立ちと必要性

インクルージョンの実現

通所支援の問題に対応し、将来を考慮して提案されたのが、「保育所等訪問支援」です。このサービスの目標は、障害のある子どもたちも他の子どもたちと一緒に過ごせる「インクルーシブ社会」を築くことです。

事業の理念と目的

この支援は、保護者の権利として提供され、保護者の不安や期待に応えるものです。同時に、子どもたちの仲間たちとの適応をサポートし、専門的な手助けを提供します。

利用者と申請者

申請者(保護者)

保育所等訪問支援を利用するためには、最初に保護者が住んでいる市町村に給付費の支給を申請します。

この際、保護者は子どもと一緒に積極的に関わり、支援の中心として活動します。

利用者(子ども)

この支援は、障害を抱える子どもたちを対象としており、医学的な診断や障害者手帳の有無は問いません。

年齢についても、0歳から18歳の誕生日を迎えるまでが対象です。

訪問支援の実施場所

対象施設

訪問支援は、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校など、子どもたちが普段集団生活を送る施設を対象に行われます。

追加対象

平成30年からは乳児院や児童養護施設も訪問支援の対象に追加され、これにより支援の範囲が一層広がりました。

訪問支援員の配置

訪問支援員には、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、心理担当職員などがいます。特に経験や資格によって基本報酬に特別加算があります。

保育所等訪問支援の理解と実践

インクルージョンとの関連性

支援制度の目標は、障害の有無に関係なく、お互いを理解し合い、一緒に生きる「インクルーシブ社会」を築くことです。支援員はこの理念を支え、専門的な知識でサポートしています。

支援内容の具体例

支援では、まずお子さまの悩みに対応します。環境整備を通じて、お子さまが集団生活にスムーズに適応できるようサポートします。

訪問支援員は直接的なサポートだけでなく、訪問先のスタッフにもアドバイスや助言を提供し、後方支援も行います。

家族との連携を大切にし、共に協力して支援内容やお子さまの様子を共有し、成長をサポートしてくれます。

これにより、保護者や利用者、関わる全ての方々が、訪問支援の目的やサポート内容をより分かりやすく理解できるようになります。

保育所等訪問支援の受け方・選び方

相談先

訪問支援を受ける際は、住んでいる市区町村の相談窓口(たとえば、障害福祉課や発達支援センター)に早めに相談してみましょう。そこには専門の相談員がいて、適切なサポートを提案してくれます。

事業者選定

事業者を選ぶ際には、事業者のホームページやブログを見て、雰囲気をつかむことが大切です。自分の子どもにピッタリなサポートが提供されるかどうかを確認しましょう。

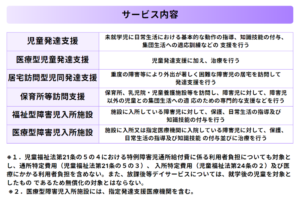

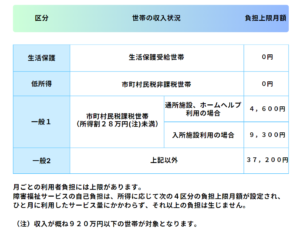

利用料

3歳から5歳までのお子さまは無料で利用できますが、それ以外の年齢では利用料がかかります。所得による上限も考慮しながら、適切な支援を受けることが大切です。

参考引用:厚生労働省「就学前障害児の発達支援の無償化について」

手続きと期間

市区町村で相談

まず最初に、保護者は地元の市区町村に相談に行きます。ここで訪問支援の必要性や希望条件を伝え、サポートを受ける準備がスタートします。

障害児相談支援業者を選ぶ

保護者は専門の相談支援業者を選びます。子どもたちにピッタリのサービスを提供できるかどうかを考えて選ぶ大切なステップです。

面談と支援計画の作成

選ばれた業者と面談があり、子どもたちの状態や支援の方針を話し合います。そこで支援計画ができ、どんなサポートが必要かが具体的になります。

訪問日の選定

最後に、訪問支援がいつ行われるかが選ばれます。子どもや保護者の都合に合わせて、サポートが効果的に行えるようにスケジュールを組みます。

期間

手続きから訪問支援が始まるまでの一般的な期間は1〜2ヶ月かかります。この期間に相談から支援計画の作成、そして実際の訪問サービスが始まるまでの手順が含まれます。

保護者はこの期間を考慮して手続きを進めます。

携わるスタッフ

専門家

児童指導員、保育士、作業療法士などが専門的な知識と経験を持ち、子どもたちの発達やケアに質の高いサポートを提供します。

支援員

訪問支援員は障害児支援に特化した知識と経験を持ち、子どもたちが最適なサポートを受けるよう努めています。

まとめ

保育所等訪問支援は、子どもたちが元気に成長し、社会に参加するために不可欠なサポート制度です。

法的な背景から実際の実施までを理解することで、子どもたちが安心して成長できる社会を築く手助けになります。子どもたちの未来に向けて必要な福祉サービスが提供されています。